|

Повесть

раскрывает характер, жизненную канву и духовный мир младшей дочери поэта

–Александры Константиновны Случевской -

Коростовец, а также во многом дополняет

образ К.К.Случевского, как поэта, так и человека.

Многострадальной русской эмиграции ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Когда мы в Россию вернёмся…о, Гамлет восточный, когда?

Г.В.Адамович.

К земле родной, к проклявшей их Отчизне,

Они вернутся – громом и листвой.

Двойной звездой блиставшие при жизни.

Погасшие в ночи – двойной звездой.

Н.К.Калмыков.

Было слышно сквозь дремоту, как часы в

гостиной пробили три.

Она долго лежала неподвижно, без сна, с закрытыми глазами.

Потом тяжело поднялась, нащупала в темноте домашние туфли и, не зажигая света,

пошла к себе в мастерскую, с трудом преодолевая пологие ступеньки.

Оказавшись в мастерской, зажгла лампу, стоявшую на камине, и комната наполнилась

мягким неярким светом. Лики икон смотрели на неё со стен. Лики святых,

возвращённых к жизни ею. Сколько их было в её долгой жизни, она не знала. Но

помнила их всех, как любит и помнит мать своих детей, отдавая им свою любовь и

заботу, ласку и нежность, прощение и терпение.

Она неспешно подошла к камину. В старинном, потускневшем от времени, зеркале она

увидела едва проступавший образ. Сначала ей показалось, что зрение обмануло её.

В последнее время нестерпимо болели глаза. Она почти вплотную подошла к зеркалу.

Образ не исчез, а проявлялся всё отчётливее. Из-за зеркалья на неё смотрело юное

лицо большеглазой девушки с копной непокорных вьющихся волос. Она поневоле

отпрянула от зеркала и оглянулась. В мастерской никого не было, а лицо,

глядевшее из старинной дубовой рамы, смотрело на неё призывно и почти умоляюще.

В больших серых глазах сквозило недоумение и обида: «Неужели ты меня не узнаешь?

Ведь я Шу-Шу».

Господи, как она могла забыть и это лицо, и этот взгляд, и это имя?! «Шу-Шу»,-

так звал её отец. «Шу-Шу»,- так звали её многочисленные гости их гостеприимного

дома!

«Шу-Шу»,- прошептала она.

И сразу же исчезли, растворились в полотне зеркала и мастерская со всем

содержимым, и она старая, беспомощная, одинокая, прожившая мучительно долгую

жизнь. Полотно зеркала задрожало, подёрнулось рябью, как бывает на воде в

ветреный день, и потекло, как река времени вспять, в невозвратное, золотое

детство.

И в то же мгновение она ощутила нежное шелковистое прикосновение материнских губ

на своей щеке и её ласковый шёпот:«Шу-Шу, пора просыпаться. Тебя ждёт твой сад».

Какие сказочно-упоительные слова:«Твой сад»! Её сад, что расположился у самой

реки Наровы, с яблонями и плакучими ивами, майскими жуками, спускающимися из

поднебесья на землю радужными дождями, запахом моря и морскими ветрами,

благоухающими цветниками, аккуратно расчищенными дорожками, серебристым прудом и

соснами-пиниями, растущими по склону холма, где стоит дом.

Шу-Шу быстро встала, набросила на худенькие плечи розовый фланелевый халатик, на

минуту задержалась у зеркала, пытаясь привести в порядок свои непослушные,

вьющиеся кольцами волосы, но, поняв, что это напрасное занятие, впорхнула в

гостиную, где за столом сидел уже отец. Отец смотрел на неё с нескрываемым

восторгом, любуясь её свежим личиком, лучистыми широко распахнутыми глазами,

копной каштановых волос.

Шу-Шу обожала отца, хотя немного побаивалась его.

|

Агния

Федоровна, К.К.Случевский, гувернантка и Шурочка ,

1900 г |

|

Внешность отца

соответствовала его положению в обществе, которое он занимал. Одет он был

всегда безукоризненно, в ослепительно белую накрахмаленную рубашку, в

сюртук, застегнутый на все пуговицы, со строгим взглядом серых глаз,

поблескивающих сквозь очки. Но за внешней неприступностью скрывался человек

с удивительно щедрым сердцем, мягкий добрый, помогающий каждому, кто только

появлялся в их доме. К тому же, несмотря на свой возраст и общественное

положение, отец был человеком необыкновенно молодым душой.

Шу-Шу повисла у него на шее, заглядывая в глаза: «Папа, после завтрака мы

пойдём в сад?». Отец нежно поцеловал её и, растягивая слова, с

удовольствием, произнёс:«Да, Шу-Шу, нам сегодня предстоит большая работа. Я

надеюсь, ты мне поможешь»?

-«Да, папа, конечно, а Яков уже готов»?

Получив утвердительный ответ, Шу-Шу от нетерпения скорее оказаться в саду,

даже не заметила, что гувернантка Мелле Капп поставила перед ней на стол

ненавистную манную кашу. В мгновенье ока, каша и гоголь-моголь были съедены.

Встав из-за стола, поцеловав матушку и отца, Шу-Шу побежала переодеваться,

чтобы пойти с отцом в сад.

Шу-Шу казалось, что во время работы в саду, отец забывал обо всём на свете.

Он вставал обычно на рассвете, не позже шести часов утра, когда в доме все

ещё спали. Спускался в сад, шёл к реке и в любую погоду купался, невзирая на

предостережения врачей избегать простуды, из-за слабых лёгких. После

купания, отец, не заходя в дом, подолгу бродил по яблоневому саду,

подступавшему прямо к берегу реки. Он предавался разведению сада, посадке

кустарников и цветов с всею страстью истинного садовода. Шу-Шу помнила, как

однажды, отец решил посадить виноград прямо в открытом грунте. Было выбрано

самое тёплое место на южной стороне, у склона холма, за стеной дома, где

была посажена маленькая веточка виноградной лозы. Каждое утро, когда в доме

все ещё спали, отец внимательно осматривал своё детище. Шу-Шу однажды

услышала, как он разговаривает с лозой, а когда она подошла к нему, отец

рассказал ей грустную повесть о беззащитной веточке и злых ветрах и холодах,

которые хотят её погубить. Ей так стало жалко это беспомощное создание, что

она накрывала его своим кружевным зонтиком и своей бархатной накидкой во

время дождя. Страстная любовь отца к растениям передалась всем его друзьям,

гостивших у них в «Уголке». Покидая «Уголок» они заботливо спрашивали в

письмах о садоводческих увлечениях отца, и он всегда писал им обстоятельные

ответы о своих зелёных питомцах.

И виноградная лоза, и дорожки, и плакучие ивы – всё было предметом заботы и

гордости отца и Шу-Шу. Особое значение отец придавал расчистке и устройству

дорожек сада. Все они отличались друг от друга, обсаженными вдоль них

различными кустарниками. Каждая дорожка была названа отцом именами детей.

Так самая большая и торжественная дорожка называлась «Дорожкой Константина

Случевского», в честь старшего сына, а самая маленькая, благоухающая

ароматом цветущих роз «Дорожкой Шуры Случевской». Были дорожки Николая,

Владимира, Ольги, Елизаветы Случевских. Жестяные таблички с названием

дорожек отец прикреплял к соснам, обозначавшим их начало.

Войти в мир растений, полюбить и почувствовать его, как часть всего сущего

на земле, Шу-Шу помогал не только отец. Летом у них часто гостил профессор

ботаники из Петербурга Дмитрий Никифорович Кайгородов. Шу-Шу обожала его. Он

был немного похож на Паганеля из романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта»,

такой же рассеянный и неуклюжий, но служил природе страстно и самозабвенно.

Именно он открыл маленькой Шу-Шу таинственный и прекрасный мир дикорастущих

цветов и трав, тех, что в изобилии росли за оградой их сада. Бродя по лесным

полянам в окрестностях Гунгербурга, возвращаясь, домой, они приносили целые

охапки полевых цветов, уютно располагались на веранде, и «Паганель»,

раскладывая и сортируя цветы для гербария, рассказывал Шу-Шу о них целые

поэмы. Он всегда произносил название цветов на русском и латинском языках.

Шу-Шу, обладая великолепной памятью, сразу же запоминала эти названия и

помнила их всю жизнь, чем немало вызывала удивление у окружающих.

Шу-Шу – Александра Константиновна Случевская была поздним ребёнком в семье.

Отец её Константин Константинович Случевский был видным государственным

деятелем, сенатором, а также поэтом, историком, этнографом. Отец часто

рассказывал Шу-Шу о своих родных, особенно о своей матери - Анжелике

Ивановне. Она любила рассказы отца о бабушке. Бабушка в молодости была очень

красивой и, выйдя замуж, оказалась в центре внимания петербургского света. В

неё влюблялись, ей посвящали стихи и романсы. Отец показывал шкатулку

бабушки, в которой хранились все её реликвии. Светская жизнь не вскружила

голову молодой, красивой женщине, она стала примерной женой и матерью.Когда

в 1875 году ей пришлось выйти в отставку из - за болезни почек, то все

сотрудники института провожали её со слезами на глазах. Шу-Шу любила

семейные предания и рассказы о своих предках, и всегда слушала отца с

громадным вниманием. Отец рассказывал также, что старший брат бабушки

Николай Иванович Заремба, был известным теоретиком музыки, и что среди его

учеников был Пётр Ильич Чайковский, балеты которого «Щелкунчик» и «Спящая

красавица» она видела на сцене Мариининского театра, куда водили её матушка

и отец.

|

Семья

Случевских, первая справа - Анжелика Ивановна

Случевская, бабушка Шуры, 1847 |

|

Шу-Шу не застала в

живых деда, а бабушку она видела совсем маленькой и плохо помнила её, но в

кабинете отца висели их портреты, и Шу-Шу казалось, что она знала их очень

хорошо. Отец говорил Шу-Шу, что она похоже на бабушку, чем она очень

гордилась

Отцу Шу-Шу было за 50, когда на свет появилась она. Матушка Шу-Шу - Агния

Фёдоровна была женщиной мягкой, доброй, отзывчивой и заботливой. Отец после

страстного романа молодости и неудачной женитьбы, обрёл, наконец, душевный

покой и гармонию в семье. Всю свою нерастраченную любовь и нежность отец

отдал Шу-Шу.

Сад и дом были почти ровесниками Шу-Шу. Отец облюбовал эти места ещё в конце

80-х годов XIX века, когда был приглашён Великим Князем Владимиром

Александровичем в состав экспедиции по северо-западу России. Отец в

экспедиции был историографом. Шу-Шу с самого раннего детства помнила,

стоявшие на полках в его кабинете, прекрасно изданные книги отца с картами и

многочисленными иллюстрациями, выпущенные после завершения экспедиции

известным петербургским издателем А.Ф. Марксом. Когда она ещё не умела

читать, отец часто рассказывал ей об экспедициях. Особенно запомнился и

испугал её рассказ отца, о путешествии с Великим Князем Владимиром

Александровичем, совершённом ими на пароходе «Дорпат» из Гдова до Дерпта по

Чудскому озеру. Едва отчалив от пристани, пароход попал в страшную бурю.

Волны перекатывались поверх палубы, сбивая с ног людей и проникая даже в

каюты. Шторм продолжался три часа и от его праздничного нарядного убранства,

приготовленного по случаю нахождения на нём Великого Князя, не осталось и

следа. Буря успокоилась только тогда, когда пароход вошёл в устье реки Эмбах.

Капитан парохода, плававший по Чудскому больше 40 лет говорил, что он не

помнил такого шторма за всю свою жизнь. Хотя Шу-Шу было страшно от мысли,

что на озере мог погибнуть отец, но в то же время она втайне гордилась его

бесстрашием и спокойствием. Даже во время шторма он, как всегда, вёл свои

путевые заметки.

Первозданная красота Нарвского побережья, стремительная красавица Нарова с

высокими песчаными берегами, покрытыми сосновыми рощами, богатая история

этого края – всё это определило выбор места для покупки земли и

строительства дома.

Отец долго присматривался к малообжитому, только зарождающемуся курортному

поселку Гунгербург, расположенному при впадении реки Наровы в Финский залив

и, наконец, остановился на участке, принадлежавшему архитектору Сутгофу. У

Шу-Шу сохранился в памяти прежний дом, хозяйкой которого была дочь Сутгофа.

Дом был построен с незапамятных времён. Она помнила старинные кресла, с

монограммами Екатерины П и старинные вещи, доставшиеся Сутгофам от предков,

живших в этих краях с конца XVII века.

|

|

К.К.Случевский в "Уголке", 1898 |

|

Обветшавший дом

Сутгофа был перестроен отцом. С высокого холма были видны безбрежная гладь

Финского залива, за рекой стеной стоял сосновый бор, и тихо несла свои воды

тихоструйная Россонь. Новый дом расположился на холме. Он был построен с

размахом, в два этажа, с открытой верхней верандой и окнами, обращёнными

сразу на четыре стороны:залив, реку, лес и дорогу. В сторону улицы дом

украшала резная надпись «Уголок Случевского», выполненная славянской вязью.

Поэтическая натура отца сказывалась во всём, даже в названии дома, который

он любовно и ласково называл «Уголок».

На первом этаже располагалась прекрасная библиотека с

книгами на русском, немецком, польском и французском языках. На одной из

стен висели фотографии друзей поэтов, тех, кто посещал их дом. Они аккуратно

развешивались в строгом порядке по датам рождения его друзей. На втором

этаже находился кабинет отца, с деревянным резным потолком и стенами,

украшенными деревянными панно, так как отец не любил обоев. В кабинете

всегда было сумрачно и прохладно, от широких крыльев сосен, растущих под

окнами. В углу кабинета стояли старинные клавикорды. При игре комнаты

наполнялись красивыми, нежными и немного печальными звуками. На столе среди

рукописей и книг на самом видном месте в деревянной резной рамке, отделанной

инкрустацией, стояла фотография Шу-Шу. Маленькая хрупкая девочка, похожая на

эльфа, вся в пене кружев и бантов, смотрела на мир приветливым и доверчивым

взглядом.

На книжных полках кабинета лежали многочисленные человеческие черепа. Эти

черепа извлекали из болота, на месте которого был разбит сад. Они

свидетельствовали о бурных исторических событиях времён Северной войны,

когда на участке, где стоял их дом и находился сад, некогда шли жестокие

битвы. По мере того, как осушали болото, земля постепенно отдавала то, что

было погребено в ней: оружие эпохи Петра, немногочисленные предметы быта и

множество черепов. Вероятно, здесь находилась братская могила. Кого? Шведов?

Русских? Никто не мог ответить на этот вопрос. Смерть примирила бывших

противников, земля приняла всех и свято хранила их тайны.

Шу-Шу боялась этих черепов, но отец мудро и спокойно рассказывал ей о

быстротечности времени, о загробной жизни, о торжестве смерти. Шу-Шу не

понимала объяснений и рассуждений отца, но слушала его всегда с большим

вниманием, и страх постепенно уходил. Ей было интересно всё, что он говорил.

Глубинный смысл его слов, его философских раздумий она поняла намного позже,

оказавшись за тысячи вёрст от Гунгербурга на «других берегах», уже в иной её

жизни.

Весь кабинет отца, библиотека, гостиная, её комната утопали в цветах. Отец

очень любил цветы. Иногда он говорил, что в нём умер ботаник. Действительно,

сколько Шу-Шу себя помнила, их дом, как в Гунгербурге, так и в Петербурге

был похож на оранжерею. Каких только цветов не водилось в их доме?!

Пришельцы тропических лесов и джунглей, благодаря искусным и чутким рукам

отца, весьма уютно чувствовали себя под северным небом, вызывая восхищение

гостей дома. Иногда Шу-Шу было странно видеть, как этот суровый внешне

человек, любовно, бережно и трогательно относился к растениям.

На втором этаже дома, кроме кабинета отца, располагались спальни и гостиная,

дверь которой вела в просторную, открытую, почти квадратную веранду. Как

хорошо было на ней по вечерам, когда собиралась вся семья! Из Петербурга

приезжали многочисленные гости и братья Константин, Владимир и Николай. Чаще

других приезжал Константин, красивый молодой офицер, которому очень шла

морская форма. Шу-Шу гордилась своими братьями, а особенно Константином.

Константин тоже обожал Шу-Шу и был по - сыновни, привязан к отцу. Всякий

раз, насколько позволяла ему служба, не упускал возможности погостить в

Гунгербурге.

По вечерам, собравшись на веранде, взрослые музицировали, пели романсы,

обсуждали литературные новинки, читали стихи. Гостями их дома были

художники, музыканты, издатели, но больше всего в доме было поэтов. Да, это

и понятно. В то время отец был известным поэтом. Шу-Шу знала многие его

стихи наизусть, особенно из цикла «Песни из Уголка».

|

Семья

Случевских и друзья дома в "Уголке" на именинах

К.К.Случевского, 1901 |

|

Отец, так же, как и его

друг, поэт Яков Полонский, стал собирать в своем доме поэтов и литераторов.

Он стал вести летопись поэтических вечеров, проводившихся у них в доме.

По совету отца Шу-Шу вела тоже свой альбом «пятниц», который заполнялся

посвящениями в её адрес, рисунками и автографами многих именитых поэтов. Она

очень его берегла и, покидая Россию, взяла с собой. Но из-за постоянных

скитаний, он, к великому сожалению, Шу-Шу пропал. Кто знает, может, этот

детский альбом маленькой Шу-Шу не затерялся в вихре времён, а нашёл приют в

одном из многочисленных эмигрантских архивов Европы и терпеливо ждёт часа,

когда его вновь откроет чья-то бережная рука?

Шу-Шу помнила многих гостей «Уголка». Пристроившись на веранде в

кресле-качалке, закрыв глаза и медленно раскачиваясь, она уносилась мыслями

в неведомые, но всегда счастливые страны, где сияют радуги и поют райские

птицы, где царит любовь, и где сбываются самые несбыточные мечты. Жизнь

представлялась ей одним светлым праздничным днём. О, сколько раз,

впоследствии, кочуя изгнанницей по странам Европы, ища постоянного

пристанища, Шу-Шу будет вспоминать упоительную благодать этих летних

усть-наровских вечеров. И она эта благодать, эти воспоминания будут давать

ей надежду, силу и не позволят впасть в отчаяние.

Всю жизнь Шу-Шу хранила в самых глубоких тайниках души и сердца «чудные

мгновенья» своей жизни.

Ей вспомнилось раннее июньское утро, умытое росой и звенящее от птичьих

голосов, когда она вместе с отцом спустилась с холма в сад. Они прошли по

дорожкам, по обеим сторонам которых, благоухали бело-палевые роскошные

пионы, затем свернули к пруду и миновали заросли жасмина, излучавших

сладковато-пряный запах. Подойдя к пруду, Шу-Шу увидела возле мостков

небольшую лодочку, борта и корма которых были украшены деревянной резьбой.

Лодочка была ослепительно белая, а на борту голубой краской было выведено её

имя. Она захлебнулась от радости и благодарности к отцу. Теперь она тоже

может совершать плавания, а не только брат Константин! Отец поднял её на

руки. Она обняла его за шею, и, прижавшись к нему, несколько раз поцеловала.

Шу-Шу увидела, как за стёклами очков, повлажнели его глаза. Непонятно, кто

был более счастлив из них? Шу-Шу, получившая царственный подарок или отец,

сделавший его. Он усадил её на корму, за вёсла сел тот же неизменный Яков

Куль, и лодка легко и плавно заскользила по поверхности пруда. Ах, как была

счастлива Шу-Шу! С каждым ударом весла её душа замирала от восторга, и ей

хотелось плакать и смеяться одновременно. Отчего? Может от этого

благоухающего сада, от свежего росистого утра, от гомона чаек, от

доносившегося шума моря, от приветливой, доброй улыбки Якова, от щедрости и

любви отца к ней? Кто знает?

Но отец был не только добр и щедр, но внимателен и требователен к развитию,

образованию и увлечениям всех своих детей, а особенно Шу-Шу. С самого

раннего детства у Шу-Шу было несколько гувернанток. Одна из них занималась с

ней французским, другая, выписанная отцом из Германии, из Гейдельберга,

славившегося своим университетом, который заканчивал отец – немецким. Отец

учил её польскому, языку своих предков. Помимо языков Шу-Шу занималась

музыкой и живописью.

|

|

Шурочка с друзьями дома на прогулке в Утриа |

|

Среди знакомых

отца были не только поэты, но и художники. Жена его лучшего друга Якова

Полонского художница Жозефина Полонская, после смерти мужа, была частым

гостем их петербургского дома, приезжала она и в «Уголок». Шу-Шу хорошо

помнила её лирические пейзажи, написанные во время пребывания в Гунгербурге.

Но не только Жозефина Антоновна, но и Яков Петрович часто брался за кисть.

Однажды Полонский подарил отцу картину, написанную им. На полотне была

изображена дача Полонских, которую они снимали по Финляндской дороге с

кустами бузины и бельём на верёвке. Эта картина долгое время висела в

кабинете отца, а потом перекочевала в комнату Шу-Шу. Этот незатейливый

пейзаж был так трогателен, что с этим кустом бузины Шу-Шу так и не смогла

расстаться. Картина странствовала с ней всю жизнь, пока не сгорела в Берлине

при бомбежки их дома.

Шу-Шу помнила приезды к ним в «Уголок» профессора Петербургской Академии

Художеств Арсения Ивановича Мещерского, который по просьбе отца давал уроки

живописи Ольге, старшей дочери от первого брака. Она видела многие его

картины, особенно ей нравилась картина «Нарвский рейд», на котором был

изображён парусник. Шу-Шу представлялось, что именно на таком паруснике

плавал брат Константин со своим другом красавцем Александром Колчаком на

Дальний Восток. Шу-Шу знала, что они были очень дружны ещё с Морского

Кадетского корпуса. Вместе служили на одном крейсере «Рюрик», вместе

совершили кругосветное плавание. Шу-Шу никогда не видела крейсера, и

крейсером ей представлялся парусник, изображённый А.И.Мещерским на Нарвском

рейде. Когда они приезжали в гости, то дом наполнялся шумом, смехом,

весельем, музыкой, рассказами о дальних странах, в которых они бывали. Шу-Шу

смотрела на них во все глаза, тайно завидуя их судьбе, их красоте, их

остроумию, их молодости. «Ах, скорей бы, скорей стать взрослой, такими, как

они», - думала Шу-Шу. Тогда бы…, но что будет тогда, она плохо себе

представляла.

Шу-Шу исполнится всего 15, когда погибнет Константин,

а позже, уже в эмиграции, она узнает о трагической гибели талантливого

русского адмирала, друга юности её брата – Александра Васильевича Колчака,

расстрелянного по приговору большевиков в Иркутске в 1920 году. Но эти

трагические страницы в жизни Шу-Шу были ещё впереди. А пока она могла

наслаждаться их обществом, представляя себя участницей их путешествий и, как

и подобает в этих случаях, многочисленных приключений, вызванных к жизни её

фантазией и воображением.

Но Шу-Шу наслаждалась не только их обществом, но и обществом гостей

«Уголка». Так уж случилось в жизни Шу-Шу, что с детства она постоянно

находилась среди взрослых. Сверстников в детстве у неё почти не было, кроме

Анатолия Кайгородова, сына «Паганеля». Хотя Шу-Шу часто пытались знакомить с

детьми её возраста. Она помнила, что как-то к ним приезжал, отдыхавший в

Мерекюла поэт Константин Бальмонт, который поразил её воображение костюмом

ослепительного белого цвета, такой же широкополой белой шляпой и искусно

завязанным шейным платком. С ним была его дочь Нина или Ниника, как он её

называл. Но Нина почему-то Шу-Шу не понравилась, и дружбы между ними не

получилось, хотя она не раз с отцом навещала Бальмонта на даче, которую он

снимал.

|

Шурочка Случевская( в центре) в "Уголке" с друзьями,

1908г. |

|

Шу-Шу не тяготилась

отсутствием сверстников, общество отца, братьев и сестёр заменяло ей всех. С

ними никогда не было скучно, каждый день приносил ей сюрпризы и

неожиданности, но самым долгожданным и радостным днём был день, когда отец

объявлял:«Сегодня едем на Тихое». Какой переполох начинался тогда в доме!

Яков начинал грузить в одну лодку провизию, посуду, самовары, купальные

принадлежности, зонты от солнца. В другой отправлялась молодёжь и Шу-Шу с

матушкой. Отдельно ото всех на лодке плыл отец с кем-нибудь из приезжих

гостей, чаще всего поэтов. Шу-Шу заметила, что во время приезда поэта и

философа Владимира Соловьёва, они с отцом специально отставали от шумной

компании молодёжи, беря с собой рыболовные снасти. Но снасти так и

оставались лежать на дне лодки не тронутыми, так как всё своё время они

проводили в беседах. Оба философы, созерцатели, мыслители они уходили

подальше от шума. Им было необходимо уединение и тишина.

Чтобы попасть в Тихое озеро нужно было пройти по Россони, затем войти в

протоку и, отталкиваясь вёслами от берегов через заросли жёлтых кувшинок и

белых лилий вплыть в озеро. Тихое озеро оправдывало своё название. Могучие

сосны, растущие по его крутым берегам, защищали озеро от северных буйных

ветров. Круглая чаша озера всегда оставалась спокойной и блестела синей

бархатной гладью воды. Пристав к небольшой пристани, высаживались из лодок,

а потом живописным цветастым ковром располагались на лесной поляне.

Купались, пили чай из самовара, слушали музыку, звучавшую в местном кургаузе,

читали стихи, играли в лаун-теннис, а к вечеру уставшие, но довольные

возвращались к себе в «Уголок». Шу-Шу иногда засыпала на обратном пути,

прямо на руках у матушки или Константина и её вносили в дом, сонную и

блаженно-счастливую, укладывали в пушистую мягкую постель, и последнее, что

она слышала это разносящееся окрест серебро колокольного звона.

Шу-Шу вместе с отцом и матушкой были частыми посетителями храма

Св.Владимира. Храм находился рядом с их домом на высоком холме на берегу

реки Наровы. Вся летняя жизнь Шу-Шу проходила под звуки колокольного звона.

Звон плыл над окрестными лесами, морем, рекой, их домом и наполнял всё

существо Шу-Шу. Когда она была совсем маленькой и не умела узнавать время по

часам, она определяла время суток по колокольному звону. Вот раздался тонкий

малиновый звон заутрени, и солнечные зайчики проникли сквозь шторы к ней в

спальню – значит наступило утро, звучал призыв колокола к обедне – в разгаре

день. В сознании Шу-Шу колокольный звон неразрывно был связан со

стихотворением отца, которое она очень любила и знала с детства наизусть:

Здесь все моё!- Высь

небосклона,

И солнца лик, и глубь земли,

Призыв молитвенного звона,

И эти в море корабли…

Да, это было всё её: и море, и песчаный берег, и сосны, растущие по склону

холма, и корабли у причала, и храм, стоящий на холме.

Она с детства любила таинственный сумеречный свет церквей, запах розового

масла и ладана, от которых сладко кружилась голова, церковное пение, глаза

Богородицы и Спасителя. Она с нетерпением ждала встречи с ними. Такого

взгляда, как у них, в котором сквозила вся Вселенская Скорбь и вся

Вселенская Любовь, она не встречала в жизни, разве, что у матушки, когда та

пела ей колыбельную.

Всё имеет свои истоки и кто знает, может здесь, в этом храме коснулась Шу-Шу

искра Божья, которая позволила ей через много лет, в чужом краю стать

художником-иконописцем и возвращать к жизни глаза Тех, чей взгляд она

когда-то искала в этом храме.

Отец рассказывал Шу-Шу, как приезжал на закладку и освящение храма вместе в

Великим Князем Владимиром Александровичем. Но Шу-Шу знала Великого Князя не

только по рассказам отца. Она ясно помнила майский день 1898 года. Утром

отец, выйдя к завтраку, объявил, что скоро гостем «Уголка» будет Великий

Князь. Как все домашние тогда готовились к его приезду! Дом был вычищен до

блеска, сад выглядел торжественно и празднично. К приезду Великого Князя в

саду была выстроена деревянная беседка с ажурной резьбой. Потолок беседки

был обтянут холстом и по нему из белой тесьмы сделана приветственная

надпись. В день приезда Великого Князя Шу-Шу в нарядном, специально для

этого случая, сшитом розовом платье, с розовой лентой в красиво уложенных

волосах и с большим букетом цветов, краснея и волнуясь, но без запинки,

прочитала ему стихотворное приветствие, специально написанное отцом по этому

случаю. Великий Князь, как показалось Шу-Шу, был очень доволен и похвалил

её. Она была счастлива. Шу-Шу знала, что с именем Владимира Александровича,

связана истории нескольких пушкинских реликвий, хранящихся у отца в

кабинете. Отец показывал ей небольшой срез сосны с маленькой серебряной

пластинкой, прикреплённой к ней. Как и портрет Ганнибала, легендарного

прадеда Пушкин. Эти подарки сделал отцу Григорий Александрович Пушкин, сын

Поэта. Сказки и стихи Пушкина вошли в жизнь Шу-Шу, как ей казалось, в первых

минут её жизни. Отец боготворил Пушкина, жил Пушкиным и не было дня, чтобы

стихи Поэта не звучали в их доме. Его поклонение перед Пушкиным было

поистине рыцарским. Став взрослой, оказавшись за тысячи вёрст от России,

Шу-Шу стала понимать, что отец по натуре был необыкновенно страстным

человеком и при всей внешней

сдержанности и строгости умел передавать свои

|

|

Люба

Макшеева и Шурочка Случевская в "Уголке" |

|

пристрастия

всем, кто его окружал. Любовь к поэзии Пушкина он передал не только своим

детям, но и многим своим собратьям по перу.

Поэзия, музыка, живопись, морские прогулки, катание в лодке на пруду, помощь

отцу в саду, посещение семейных детских вечеров в здании местного кургауза –

всё это наполняло жизнь Шу-Шу во время летнего пребывания в Гунгербурге. С

каким волнением и нетерпением ожидала она среды. По средам в здании местного

кургауза проводились детские семейные вечера.

Гунгербургский курорт, который в конце XIX- нач. ХХ

века называли жемчужиной Балтийского побережья был основан в начале

восьмидесядых годов XIX века. Городской голова Нарвы Адольф Фёдорович Ган

был не только инициатором открытия пароходной линии между Нарвой и

Гунгербургом, но и основателем курорта. На берегу моря им было построено

великолепное каменное здание, названное «Вилла Каприччио», по его же

инициативе было сооружено здание местного кургауза, переданное Ганом в

безвозмездное пользование курорту. Вокруг кургауза был разбит пейзажный парк

с системой дорожек, прогуливаясь по которым можно было дойти до ближайших

курортных посёлков Шмецке и Мерекюла. Шу-Шу с отцом и матушкой часто гуляли

по этим дорожкам. Отец называл их «философские дорожки». Название это

настолько прижилось, что вошло в обиход отдыхающих последующих поколений.

Шу-Шу в свой последний приезд в «Уголок» перед началом революции ещё слышала

его от дачников. Прогуливаясь по дорожкам парка, отец слушал молчанье

солнечного лесного царства, нарушаемое только птичьим гомоном да шумом моря.

Здание кургауза стояло в центре курортного посёлка. Было оно деревянным,

двухэтажным с большой галереей по фасаду, отделанное филигранной резьбой.

Шу-Шу оно представлялось волшебным дворцом из сказок Андерсена. При здании

кургауза был Летний театр, где по субботам и воскресениям играла музыка,

доносившаяся до «Уголка» и она, сидя на веранде своего дома, под звуки

музыки представляла себя то Спящей красавицей, то заколдованным лебедем,

скользящим по неподвижной глади озера,то феей Сирени…

По средам, сразу же после завтрака Шу-Шу начинала

готовиться к вечеру. Пересматривала все свои платья, по очереди примеряя их,

советуясь поочередно то с матушкой, то с Мелле Капп, которую очень любила и

доверяла её вкусу. Все аксессуары подбирались в тон платью:шляпка, маленькие

кружевные перчатки, зонтик и сумочка.

Одев на себя всё это шуршащее кружевное великолепие, Шу-Шу с Мелле, матушкой

и отцом отправлялась в кургауз, где всегда было очень оживлённо и весело.

Программа вечеров была насыщенной и разнообразной. Устраивались различные

лотереи с благотворительной целью, и Шу-Шу несколько раз выпадало счастье

продавать лотерейные билеты, играли в фанты и живые картины, устраивались

чаепития, а к восьми часам начинался бал. Шу-Шу очень любила танцевать и

когда её приглашали, то танцевала с упоением, забывая обо всём на свете.

|

Шурочка в саду Гунгербурга после костюмированного

бала, 1900 г. |

|

Но вскоре жизнь нанесла

Шу-Шу первый разящий удар. Беда вошла в их дом вместе с болезнью отца.

Последние годы своей жизни отец стал катастрофически слепнуть, и Шу-Шу

заменила ему глаза. Она читала отцу все поэтические новости, приводила в

порядок рукописи, записывала за ним его стихи, отец все ещё работал над

циклом «Загробные песни». Но с 1903 года у отца появились нестерпимые боли в

области желудка. Лучшие врачи Петербурга, приходившие в дом подолгу

осматривали отца, прописывали ему лекарства, которые не приносили

облегчения, долго сидели в гостиной с матушкой за закрытыми дверями, а

покидая дом, сокрушенно качали головой и прятали взгляд от пристальных глаз

Шу-Шу. Матушка ничего не говорила ей, но Шу-Шу видела её заплаканные глаза и

понимала, что случилось что-то неотвратимо страшное, от чего нет и не может

быть спасения. Вместо шумных «пятниц» в доме установилась непривычная

тишина, нарушаемая только стуком входных дверей. Это приходили врачи. Отец

за несколько недель болезни превратился в беспомощного, сразу же

состарившегося человека. Но вёл себя, особенно при Шу-Шу, мужественно, она

не слышала от него ни одного стона, ни одной жалобы. Она только догадывалась

о его муках, по зрачкам глаз, расширяющихся от нестерпимой боли. И всё же во

время коротких передышек, когда отпускала боль, отец диктовал ей последние

свои стихи. В то время Шу-Шу не дано было понять философских раздумий отца,

прощающегося со всем земным и улетающим в безмерность космического

пространства. Уже гораздо позже, став взрослой, испив до конца горькую чашу

изгнания, она, вчитываясь в строчки его «Песен» поражалась его космическим

образам, где нет ни прошлого, ни будущего. Только Вечность. Особенно

поразительны были строчки, которые врезались ей в память, с тех пор, как она

впервые услышала их:

Вот подо мною, внизу, в глубине,

Звёзды, светившие мне в вышине.

Выше – бессчетные звёзды миров –

Новых, серебряных мощных костров.

Зори от множества солнц мне видны,

Нет здесь грядущего, нет старины.

Жизнь беспредельна, вдоль страшных высот

Вижу я душ мне подобных полёт…

|

Владимир

и Шура в день кончины К.К.Случевского в "Уголке", 1904

г |

|

Отцу становились

всё хуже. На семейном совете по рекомендации врачей было решено уехать в

Гунгербург, в любимое детище отца, в спасительный «Уголок». Врачи тоже

надеялись на улучшение состояния отца.

Впервые Шу-Шу ехала в «Уголок» без радости. Она не принимала беспощадной

неизбежности исхода болезни отца. Понимая, что от рака спасения нет,

противилась страшному концу всем своим существом, но была бессильна против

смертельного недуга.

«Уголок» не принёс облегчения отцу. Он умер через несколько месяцев после

мучительных долгих страданий. Это случилось в ночь на 25 сентября 1904 года.

Шу-Шу до мельчайших подробностей помнила день накануне смерти отца. Был

редкий день осени, когда перед наступающим холодом и затяжными дождями,

становилось по летнему солнечно и тепло. За рекой среди темно-зеленой стены

соснового бора багряным костром пылали листья клёнов и осин. Сад весь

притих, а зеркальная поверхность пруда была усыпана опавшими листьями берёз,

похожими на золотые червонцы. Трава отливала перламутром ночного заморозка.

Отец к вечеру забылся в коротком и тяжёлом сне. Матушка после долгих

бессоннных ночей заснула прямо в кресле, стоящим у постели отца. Шу-Шу вышла

в сад и вдруг услышала издалека, из поднебесья щемящее и тревожное

курлыканье журавлей. Их большая стая летела со стороны залива. Они шли

правильным треугольником и призывно трубили, словно звали, всех оставшихся

на земле с собой в небо. И вдруг Шу-Шу показалось, что чья-то лёгкая тень

скользнула по верхушкам деревьев и кустам сада, поднялась и уплыла в

поднебесье вместе с журавлями. Она с необыкновенной ясностью и очевидностью

поняла, что страдания отца скоро закончатся, и это его исстрадавшаяся душа

улетает вслед за журавлями. Ночью отец скончался.

Матушка и Шу-Шу были в отчаянии. Но друзья и близкие

не оставили их в беде. Они взяли на себя все хлопоты о похоронах. Через три

дня после кончины предали его тело земле. Похоронили отца на кладбище

Ново-Девичьего монастыря, что у Московской заставы, недалеко от могилы

Н.А.Некрасова, некогда обратившего внимание на талант отца. Было много

различных депутаций: от Лейб-гвардии Семёновского полка, Стрелкового

батальона, Первого Кадетского корпуса, был министр народного просвещения,

были писатели, поэты, друзья, близкие и родные. Речей на могиле не

произносили. Это была воля отца. Шу-Шу помнила, что в последние дни своей

жизни, чувствуя свою близкую кончину, отец просил исполнить просьбу и не

ставить ему памятник на могиле. Говорил, что так ему будет видно небо и

звёзды. Но это завещание отца не выполнили. Памятник на его могиле был

установлен в виде гранитной плиты, такого же небольшого гранитного

постамента и резного ажурного чугунного креста на нём.

Один за одним появлялись некрологи во всех петербургских газетах и толстых

журналах. Шу-Шу собирала все газеты и журналы, в которых они были напечатаны

и складывала их в отдельную папку

В день кончины отца она поняла, что её детство со всей беспечностью и

безмятежностью, лёгкими мечтами и радужными снами ушло невозвратно. В этот

день Шу-Шу стала взрослой. Начиналась другая неизвестная и непривычная для

неё жизнь без отца. Она не предполагала, что смерть отца это только начало

испытаний и для неё, и для матушки, и всей большой и дружной семьи

Случевских, а самое главное, для её многострадальной Родины.

|

Шурочка Случевская в доме на Фонтанке, 127 |

|

Они с матушкой с

трудом привыкали к мысли, что отца нет рядом. Каждый день с утра они

отправлялись к нему на могилу. Стоя у него в изголовье, они подолгу

разговаривали с ним, обращаясь к нему со словами любви и скорби, но ответа

не получали. Возвращались домой тихие, усталые и растерянные. А по вечерам

сидели в пустой гостиной под керосиновой лампой с зеленым абажуром и

вспоминали то время, когда они были так безмятежно счастливы втроём. Шу-Шу

старалась не плакать, а когда видела слёзы в глазах матушки, крепко обнимала

её и целовала до тех пор, пока та не успокаивалась.

Шу-Шу долго не могла войти в кабинет отца. Ночью ей снилось, что она входит

в кабинет, а отец сидит в кресле за столом, как всегда с книгой и смотрит на

вошедшую Шу-Шу взглядом, полным любви и нежности.

Утешением для неё в то тяжёлое время стали друзья

отца. Они приходили к ним в дом почти каждый день. Все они искренне любили и

ценили отца и осиротели так же, как и она. Им не хватало его мудрого совета,

его спокойствия, бодрящего слова, поддержки.

Много времени она проводила с Константином, ему дали отпуск в связи со

смертью отца. Он тоже тяжело пережил его смерть. Осунулся, похудел, не было

прежнего веселья и шуток. Они с Шу-Шу сидели вдвоём в кабинете, не зажигая

лампы и вспоминали его, «Уголок», поездки на Тихое, сад под горой. После

долгих бесед с братом Шу-Шу становилось легче. Она была очень привязана к

нему, тем более, что он становился похожим на отца всё больше и больше.

Не прошло и недели после смерти отца, а друзья решили

продолжить литературную традицию, установившуюся в их доме. «Пятницы» решено

было преобразовать в «Вечера Случевского». Тогда же завели новый альбом.

Обязанности председателя этих вечеров были поручены Фёдору Фёдоровичу

Фидлеру. Шу-Шу посещала его квартиру вместе с отцом на Николаевской улице.

Квартира Фидлера была настоящим литературным музеем, единственным

литературным музеем тогда в Петербурге, о котором знал весь литературный

мир. Фёдор Фёдорович показывал отцу и Шу-Шу автографы многих литераторов,

прижизненные издания Пушкина, портреты многих его современников.

Коллекционер вёл оживлённую переписку со многими русскими литераторами, и

они ценили знания, ум и неистребимую любовь к русской литературе давно

обрусевшего немца – Фёдора Фёдоровича. Особенно нравились Шу-Шу альмобы,

которые вёл Фидлер, хотя в них отражались только его житейские и бытовые

записи. Альбомы эти имели очень сердечные и домашние названия: «У меня», «В

гостях», «В пути», «В театре» и другие. Шу-Шу, вернувшись от Фидлера

немедленно завела такие же альбомы, но ей не хватило немецкого терпения и

усидчивости, чтобы продолжить их.

|

Владимир, Константин и Николай Случевские- братья

Шурочки. |

|

Шу-Шу довольно часто

видела его и у них в доме, на собраниях «пятниц». Был он всегда

безукоризненно одет, подчёркнуто вежлив, даже с ней и, прощаясь всегда

целовал протянутую ему её маленькую ручку. Этим –то он и покорил Шу-Шу. Ведь

никто из посетителей отца, даже братья, не проявляли к ней такого рыцарского

внимания.

Рождество 1905 года решили встретить всей большой семьей Случевских вместе,

и также пригласить сводных братьев семьи Случевских-Коростовец. Род

Случевских и Коростовцов за свою жизнь пересеклись трижды. Шу-Шу с раннего

возраста знала, что у неё есть двойная тёзка Александра Константиновна

Случевская-Коростовец, жена генерал - майора Владимира Ивановича Коростовца,

в чей дом на Васильевском острове на Малом проспекте её совсем маленькой

возил отец. Александра Константиновна была сводной сестрой отца. Внуки

Александры Константиновны были почти ровесниками Шу-Шу. Коростовцы приняли

приглашение матушки встретить Рождество вместе.

К Рождеству Шу-Шу решила сделать всем подарки. Конечно, самый лучший –

матушке. Она решила вышить салфетку гладью, на которой летели ангелы и несли

матушке подарки. Константину она нарисовала «Уголок». Шу-Шу очень старалась

и рисунок удался ей. На листе их сад сиял весенним благоуханием, она

изобразила и пруд с лодкой, и скамью, на которой любил сидеть отец, и сосны

пинии, и дорожки. Всем остальным она подготовила открытки с написанными ею

стихотворными пожеланиями. Шу-Шу была довольна собой.

Жизнь брала своё, несмотря на горестную утрату, в доме стали готовится к

Рождеству. По дому разливались запахи, от которых сладко томилась душа.

Пахло елкой, натёртыми до блеска полами, мастикой, сдобой. В гостиной в

горке сияло начищенное столовое серебро и матовым блеском отливал фарфор.

Перед иконами горели лампады, во всех комнатах топились камины. Дом был

готов к приёму гостей.

Шу – Шу с матушкой собирались к Всенощной. Решено было пойти в собор Николы

Морского, что на Крюковом канале, ведь Никола Морской был покровителем

Константина, служившего во флоте.

Матушка подарила Шу-Шу шёлковое платье тёмно-зелёного цвета, с большим белым

кружевным воротником. А Константин прислал ей перламутровую брошь в виде

бабочки, приобретённую им в Японии. Когда Шу-Шу надела платье, спускавшееся

ниже колен, маленькие изящные туфельки на низком каблучке, приколола брошку,

сделала пышную причёску, подняв все волосы наверх, заколов их черепаховым

гребнем и подошла к зеркалу, она не узнала себя. Юная стройная и

обворожительная красавица смотрела на неё пылающими от удивления и радости

глазами. Увидев дочь, матушка прослезилась, в её взгляде Шу-Шу увидела

восхищение и гордость. Так когда-то на неё смотрел отец.

Поехали к Всенощной. Рождественская ночь полыхала изумрудами звёзд. Деревья,

дома, извозчики, прохожие, вывески магазинов – всё было в инее, который

сверкая, переливался мирриадами драгоценных россыпей. Колокольный звон

покрывал город гулким и певучим серебром сотен колоколов, что звонили во

всех церквях.

Мир славил Всевышнего.

В соборе пахло с детства любимым и знакомым деревянным и розовым маслом,

ладаном, миррой. Шу-Шу всю службу простояла рядом с матушкой, молясь и

подпевая хору. Хор пел так слаженно и проникновенно, что ей казалось, что с

небес спустились Ангелы. После посещения церкви на душе было просветлённо и

легко.

Продолжением этой ночи был Рождественский ужин, обмен подарками, игра в

фанты и танцы вокруг ёлки.

Шу-Шу была в центре внимания. В эту Рождественскую ночь она впервые

почувствовала всю силу своего девичьего обаяния.

Шла Рождественская святочная неделя. С визитами гостей, подарками,

гаданиями, колядованием.

Но праздничное торжество Рождественских праздников нарушилось кровавыми

событиями 9 января. На устах у всех появилось слово «революция», жесткокое и

беспощадное. Привычный мир уходил из под ног. И хотя всё также продолжались

«пятницы», но на них, кроме поэтических новостей, стали говорить о политике.

Антихристы ХХ века, сумели «из искры возжечь пламя», вызывая у неграмотных и

забитых людей самые низменные чувства. Рассказывали, как крестьяне жгут

помещечьи усадьбы по всей России. Дикая злоба и жгучая ненависть охватила

помыслы незлобливого, кроткого, и до сего дня, мирного русского крестьянина.

Нет и не было русскому человеку равного, как в созидании величайших духовных

ценностей, так и в варварской опустошительности разрушений.

В Эстляндии, в «Уголке», к счастью, беспорядков не было. К этому времени

Гунгербург стал модным и фешенебельным курортом, летняя жизнь дачников была

такой же беспечной и безмятежной, как и прежде. Всё также проходили летние

балы в здании местного кургауза, и на сцене Летнего театра выступали заезжие

знаменитости, всё также приезжали отдыхать на курорт многие поэты и

писатели, а в Светлом и Теннистом парках по-прежнему играл духовой оркестр,

услаждая слух дачников, прогуливавшихся по аллеям.

«Уголок» был, как и раньше, открыт для всех посетителей, только не было в

нём его хозяина, да и Константин находился в самом пекле военных событий на

Дальнем Востоке. Шла Русско-японская война и вести с фронта были тревожными.

Этот год был испытанием не только для России, но судьба словно испытывала на

прочность семью Шу-Шу. Морской офицер, красавец и поэт, её любимый брат

погиб в Цусимском бою 14 мая 1905 года. Матушка не говорила ей об этом,

оберегая Шу-Шу. Она узнала о смерти брата из газеты «Санкт-Петербургские

ведомости», в которой были напечатаны списки погибших броненосца «Император

Александр Ш», на котором служил Константин. Увидев знакомую, до боли,

фамилию среди погибших, Шу-Шу лишилась сознания. В лице Константина она

потеряла не только брата, но и друга, поэтического наставника, защитника и

покровителя. Ей показалось, что она вторично похоронила отца.

Поэтические собрания «пятниц» по названием «Вечера Случевского» после смерти

отца и брата для Шу-Шу, на какое-то время, утратили свою романтическую

приподнятость, словно с их смертью была потеряна душа этих вечеров, но все

же она была благодарна всем друзьям отца, которые помогли после смерти брата

издать сборник его стихов, вышедшей в Петербурге в 1907 году в издательстве

А.С.Суворина. В сборник вошли все произведения Константина, написанные им к

моменту гибели. С этой книгой стихов брата Шу-Шу не расставалась никогда.

Среди стихотворений брата ей особенно было дорого стихотворение, посвящённое

отцу, которое называлось «Певцу «Песен из Уголка». У неё в памяти оно

сохранилось на всю жизнь:

Как пилигрим у ручейка

В пустыне пламенной и знойной

Среди бесплодного песка,

И я дорогой беспокойной

Вдохнул в пределах «Уголка».

Мне в душу, тусклую от чада

И мелких полную сует,

Спустилась тихая отрада

С дерев лепечущего сада,

Твоих – хозяин и поэт!

Во всем видна твоя забота

И терпеливый виден труд:

В пруде, возникшем из болота,

Где стройно ирисы растут,

В пригорках зеленью покрытых,

В побегах юных там и тут,

Росою утренней омытых.

Повсюду мир и тишина…

В то горькое время

Шу-Шу нашла спасение в обществе многочисленных кузенов и кузин, окруживших

её заботой и вниманием. Не было дня, чтобы дом Шу-Шу не навещал кто-нибудь

из них. А в выходные дни приходили все вместе, принося в дом дыхание уличной

толпы, молодости, радости жизни, и постепенно боль потери стала затухать.

Потеря отца и брата глубоко ранили душу Шу-Шу, но в то же время закалили ко

всем жизненным невзгодам. Утратив самых близких и дорогих в жизни людей,

позже пережив разлуку с матушкой и потеряв Родину, оставшись без привычного

благополучного и устроенного быта, обречённая на постоянное скитальчество,

Шу-Шу необыкновенно легко приспосабливалась к жизненным трудностям, поражая

окружающих оптимизмом, терпением, смирением и необыкновенным жизнелюбием.

Следуя советам отца Шу-Шу серьёзно стала заниматься литературой, историей

искусства, живописью, поэзией. Её стихи печатались даже в таком солидном

издании как «Новое время» А.С.Суворина. Шло время и она снова стала посещать

«Вечера Случевского». Стройная, красивая, одетая с большим вкусом, она

вызывала откровенное восхищение у окружающих. Однажды поэт Н.Н.Вентцель,

исполнявший в то время роль председателя «Вечеров», глядя на неё сочинил

четверостишье:

И тьма вокруг, и в

сердце мгла,

И всё так сумрачно и хмуро…

Вдруг солнца луч, - она вошла…

Так вот какая стала Шура.

Шу-Шу, смеясь и блестя глазами, тут же ответила ему шуточным и блестящим

экспромтом:

Я шелками так шуршу,

Что сердит Драчевский;

Нет милее Шу-Шу-Шу,

Шурочки Случевской.

Действительно, на этих

вечерах милее Шу-Шу никого не было. К этому времени она уже знала всю силу

своего женского обаяния,

|

Шурочка Случевская на одном из Вечеров Случевского,

2-й ряд, вторая справа |

|

молодости и

красоты.

С памятной Рождественской ночи Шу-Шу заметила

настойчивое внимание к себе своего кузена Владимира Коростовца.

Он стал постоянно бывать в их доме и сопровождал её повсюду. Был он

прекрасно сложен, хорошо воспитан, корректен и почтителен. Его восхищённый

взгляд Шу-Шу постоянно ощущала на себе. Они вместе бывали на художественных

выставках, в театрах, в концертах, в опере. Шу-Шу обладала хорошим

музыкальным слухом, любовь к серьёзной музыке ей с детства привил отец. В

своё время отец имел в Мариинском театре именную ложу, и зимой они всей

семьёй часто посещали театр. После его смерти Шу-Шу не захотела пользоваться

привилегиями, на которые, как она считала, не имела права. Владимир

заказывал билеты в кассе театра, но непременно в ложе бельэтажа, где любила

сидеть Шу-Шу. Ей нравилось в театре всё, её душа замирала от восторга, от

ярко освещённой сцены и красочных декораций, бархата кресел и мерцания

позолоченных канделябров, тонкого звона хрустальных подвесок люстры и того

волшебства и священнодействия, происходившего на сцене.

Настойчивое внимание к ней Владимира, его ухаживания, цветы, которые он

посылал ей почти ежедневно и, в то же время, молчаливая сдержанность в

чувствах, тронули сердце Шу-Шу.

|

Владимир и Шура в "Уголке", 1913. |

|

Летом, когда

Шу-Шу с матушкой, уезжали в Гунгербург, в «Уголок», Владимир навещал их. Они

с Шу-Шу часто совершали поездки по Нарове на пароходе «Павел». Пароход был

маленький, с длинной трубой, шёл вверх по Нарове, пыхтя и отдуваясь, с

трудом преодолевая стремительное течение реки. Они устраивались на носу

парохода и смотрели, как он рассекал тяжёлую и прозрачную воду. Любовались

окрестным пейзажем, смотрели, как рыбаки тянут сети, в которых живым

серебром билась рыба. Ходили по узким, тихим, словно погружённым в сон,

древним улочкам Нарвы, осматривали крепость и Дворец Петра, гуляли по

Тёмному саду, и Шу-Шу сравнивала свои впечатления от Старого города с теми,

что когда-то было написано отцом в книге «Нарва её прошлое и настощее» и

поражалась, как глубоко он смог понять и почувствовать душу средневекого

города и создать его яркий и выразительный образ.

Сердце Шу-Шу после потери отца и брата жаждало любви,

и эта любовь пришла. Первая и единственная на всю жизнь.

Владимир признался в любви летним тёплым июньским

вечером, когда аромат и музыка белых ночей разливался и был слышен повсюду:

в гомоне чаек у маяка и в плеске речной волны, в шуме моря и

головокружительных трелях соловья, в куковании кукушки и в буйном цветении

сирени. За объяснением Владимира последовало предложение стать его женой.

Вечером того же дня, она пришла к матушке в спальню и рассказала о

переполнявшем её чувстве.

Матушка благословила её, перекрестила, сняла с руки кольцо с чудным

старинным сапфиром, когда-то подаренное ей отцом, и надела его на большой

палец правой руки дочери. «Будь счастлива Шу-Шу», - сказала она, но Шу-Шу

заметила, что её глаза при этом были печальны и тревожны, как будто она

своим женским сердцем и материнским чутьём знала, что в жизни её

единственной и любимой дочери будет много потерь и испытаний.

Их обручение состоялось в августе. Венчаться решили в феврале до наступления

Великого Поста.

Шла последняя мирная осень в жизни России.

После свадьбы, прошедшей по семейному, они решили отправиться в свадебное

путешествие в Карлсбад, а затем на Украину в Черниговскую губернию, где у

Коростовцов было имение. Из Петербурга выехали в начале марта.

|

В Карлсбаде летний

сезон ещё не начинался, отдыхающих было мало, и они с мужем нашли уютный

пансионат, с очаровательным видом на горы, недалеко от вод. Осматривали

местные достопримечательности, подолгу гуляли, заходили в местные костёлы,

где звучала органная музыка, трогавшая Шу-Шу до слёз, поднимались в горы,

любуясь живописными окрестностями. По вечерам посещали местный курзал, где

собирался весь цвет курортной публики. Мужчины играли в биллиард или в

рулетку, дамы непринуждённо разговаривали, передавая друг другу все

курортные новости, бросая завистливые взоры на Шу-Шу. Владимир не покидал

Шу-Шу ни на минуту. Она была ослепительна хороша, особенно в роскошном

платье любимого зелёного цвета и белоснежной тальме, в такой же белоснежной

шляпе с широкими полями, входившими в моду. Раз в неделю в курзале

устраивались вечера. Зрелище было впечатляющим. Дамы демонстрировали свои

наряды и драгоценности, из лучших магазинов Европы. Но, когда Шу-Шу с

Владимиром входили в зал, то все наряды меркли перед их молодостью и

красотой. Шу-Шу видела устремлённые на неё взгляды мужчин и была смущена

столь открытым их восхищением. Когда начинала звучать танцевальная музыка,

они с Владимиром первыми входили в круг. Вальсируя, Шу-Шу всецело

погружалась в звуки музыки. Она с детства любила танцевать, двигалась легко,

грациозно и плавно. С каждым тактом музыки, кружась в вальсе, перед ней

чередой проходили лучшие безоблачные дни её детства и юности. Среди

танцующих Шу-Шу с мужем не было равных, и

|

Александра Константиновна, 1913. |

|

она по решению

Попечительского совета карлсбадских вод, была удостоена звания царицы бала.

Отдых на водах пролетел незаметно. В конце апреля Шу-Шу с мужем отправились

в имение мужа. В это время на Черниговщине зацвели сады. Она впервые в жизни

была весной на Украине и была поражена буйному цветению украинских садов.

Выходя утром в сад, ей казалось, что деревья все облиты молоком или одеты

белым снежным покрывалом, словно усть-наровские ели и сосны под Новый год.

Запах земли дурманил и пьянил голову. Кусты сирени клонились от тяжести

кистей к земле. Шу-Шу целыми днями проводила в саду и оранжерее. Находясь

среди цветов и деревьев, она ловила себя на мысли, что забывала даже о

Владимире, хотя он был с нею всё время рядом.

Владимир, на момент их женитьбы, служил чиновником канцелярии в Министерстве

иностранных дел России, но в связи с женитьбой взял длительный отпуск,

продлившейся почти год.

Усадебный дом Коростовцов, был перестроен в начале ХIX века, в стиле ампир,

характерном для этой эпохи. Белые колонны по фасаду, с фронтоном, на котором

красовался фамильный герб Коростовцов, мраморные копии античных скульптур в

партерном саду перед домом, садовые беседки, фонтаны, оранжерея, ухоженный

розарий, пруд с зеркальными карпами, прямая, как стрела аллея серебристых

тополей, ведущих к усадебному дому, – всё это создавало впечатление

богатства и прочности дворянского гнезда, с его вековыми устоями и

традициями.

Иногда Шу-Шу не успевала опомниться от впечатлений, хлынувших на неё. Приёмы

гостей, посещение Дворянского собрания в Чернигове, участие в

благотворительных балах и концертах, непривычная для неё роль хозяйки

большого дома закружила её в вихре событий.

Шу-Шу сравнивала имение мужа со своим «Уголком»,

который всё же был милее её сердцу, чем роскошные апартаменты Коростовцов и

скучала по своему саду.

В Петербург Шу-Шу с мужем должны вернуться в сентябре 14-го года, но

убийство кронпринца в августе этого года заставило их спешно возвратиться в

столицу, разрушив не только надежды и мечты на будущее, но и пошатнули мир.

Война с Германией вскоре перекроила карту Европы, унеся миллионы

человеческих жизней, посеяв в душах людей ненависть и непримиримость к себе

подобным. Империи Европы, создаваемые веками, рушились, как карточные

домики.

|

Становилось всё

очевиднее, что Россия раскалывалась на два враждебных лагеря. Военные сводки

были неутешительными. Несмотря на стойкость и храбрость отдельных воинских

частей и офицерского состава, Россия стремительно приближалась к Исходу.

Война затягивалась, и ей не видно было конца. На улицах Петербурга всё чаще

стали появляться калеки, изуродованные войной, хмурые и несчастные.

Воспользовавшись обстановкой на фронтах, всё более открыто и наглее

действовали большевики.

Шу-Шу всегда была далека от политики, но трагический разлом России поневоле

вовлёк её в водоворот событий.

Революцию 17-го года Шу-Шу встретила, как крушение мира. К счастью, их с

мужем в Петербурге уже не было. В то последнее памятное лето они отдыхали в

имении своих друзей Макшеевых на Дону. Так же, как прежде устраивали

домашние спектакли, подолгу засиживались за вечерним чаем, музицировали,

старались казаться беспечными и беззаботными. Но ощущение тревоги,

надвигающейся беды, чего-то страшного и неизбежного, их не покидало. Ближе к

осени Шурочка с мужем приехали в Пересаж.

Она с мужем, воспитанные в семье, где Монархия воспринималась, как истина,

как вера, не в состоянии были принять ни духовно, ни физически того «нового

мира», который обещали построить большевики. Тем более что строить «новый

мир» они начали с арестов и расстрелов инакомыслящих, не принявших их

«благодеяний». Вся царская семья была арестована. Через неделю после

установления «нового мира» в их в дом на Надеждинскую ворвались матросы, и

объявили, что решением ВЧК их дом национализирован и переходит в

собственность Революционного Военного Совета. Всем, кто, находился в доме, в

том числе и стареющей и уже больной матушке Шу-Шу предписывалось

отрабатывать трудовую повинность и ходить на Николаевскую железную дорогу

разгружать вагоны с углём. Они вставали с рассветом, шли по промозглому,

тёмному, точно мёртвому городу, на станцию, где до вечера разгружали вагоны.

У большевиков это называлось «перевоспитанием дармоедов и эксплуататоров»,

как называли всех «бывших». От непривычной работы у матушки болело всё, что

только могло болеть, но она старалась не показывать вида, и была также

подчеркнуто, вежлива и спокойна с новыми устроителями мира, вызывая ещё

большую ненависть к себе. Шу-Шу, получая от нее горькие письма, надеялась,

что имя отца, известного русского поэта, сделавшего немалый вклад в русскую

поэзию и литературу, оградит их дом и матушку от бесправия, но надежды ее не

оправдались. Матушке оставили две небольшие комнаты, в которые еле смог

уместиться архив отца, но со многими вещами, такими дорогими и привычными с

детства, пришлось расстаться.

Многие покидали Петербург, Агния Федоровна в своих письмах советовала

оставаться им на Украине, там в то время было еще спокойно. Ведь Владимир

был сыном генерала царской армии. В Петербурге ему каждый день угрожал

арест. Шу-Шу понимала, что в новой большевистской России ей не было места,

как не оказалось его миллионам её сограждан. Владимир не только разделял

настроения и взгляды Шу-Шу, но был более резок и категоричен в оценке нового

режима.

Душа Шу-Шу ныла от безысходности и отчаяния, от одной мысли, что она уже

никогда не увидит Петербург. Что будет с матушкой, как вызволить ее из

холодного, голодного города, где сыпной тиф косил людей тысячами? Как

убедить матушку, которая с неожиданной категоричностью отказалась уезжать из

Петербурга, сказав, что не оставит могилы мужа? Что будет с их «Уголком»,

архивом отца? Что будет со всем семейством Случевских и Коростовцов? Что

будет с Россией? Эти бесконечные вопросы, на которые никто не знал ответа,

мучили её по ночам, лишая покоя и сна. Единственно, что её примиряло с

жизнью в имении это мысль, что скоро, очень скоро всё вернется «на круги

своя». Она почти физически ощущала, как раздваивается её изболевшаяся душа

на две половины. Ещё не покинув Отечества, она знала, что оставляет навсегда

часть души в России, в их уютном доме на Фонтанке, на площадях, набережных и

в садах Петербурга, в её любимом «Уголке», на берегах Наровы и Россони, в её

саду, где ей отныне не бывать, а другая будет сопровождать её по странам

мира, изнывая от воспоминаний. Но лучше и драгоценней этих воспоминаний у

Шу-Шу ничего не будет. Она, как и миллионы русских, отныне будет обречена,

жить только прошлым.

Шу-Шу помнила свой отъезд из Петербурга до мельчайших подробностей. Они с

Владимиром уезжали из города налегке. Она взяла с собой только рукописи

отца, его цикл «Загробные песни» и кое-что из архива, а также несколько

дорогих её сердцу вещей.

|

.В

домашнем музыкальном салоне Александра и Владимир. |

|

К счастью, поезда

еще ходили регулярно. Поезд на Дон, где жили Макшеевы, отправлялся с

Витебского вокзала, это было недалеко от их дома на Фонтанке. Расставание с

матушкой было тяжёлым. Матушка не плакала, а только прижималась к ней всем

телом и крестила её дрожащей рукой. Когда поезд тронулся, и платформа

поплыла назад, она пыталась бежать за вагоном в толпе провожающих и

последнее, что увидела Шу-Шу это губы матери, которые произносили её имя:

«Шу-Шу», - и тут она осознала, весь ужас невозможности возврата к прежней,

мирной, человеческой жизни. Она поняла, что теряет не только мать,

Петербург, могилу отца, своё прошлое, но и имя своего невозвратного и

счастливого детства. С каждым стуком колёс, которые ударами молота, выбивали

её имя: «Шу-Шу»- «Шу-Шу» и невыносимой болью отзывались у неё в голове, она

знала, что уже никто и никогда не назовёт её этим именем, похожим на шёпот

летнего усть-наровского ветерка.

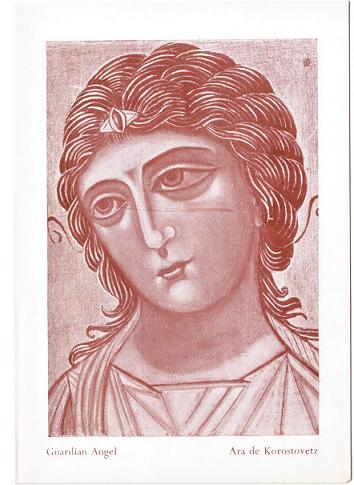

Странная судьба была уготована её имени. В зависимости от возраста и страны,

в которой она будет жить, её будут звать Шурочка, Шура, Александра,

Александра Константиновна, для друзей и семьи своего племянника она будет

Ара, но никто и никогда не назовёт её Шу-Шу. И в этот момент слёзы хлынули

из глаз, и давно сдерживаемые рыдания прорвались наружу. Так она плакала в

первый и последний раз в своей жизни. Муж не успокаивал её, и она была

благодарна ему за это.

Осень 1917 и начало 1918 года прошла для них спокойно. Белая гвардия

удерживала Киев, и появилась надежда, что может наступить конец большевикам.

Но эти надежды быстро развеялись. На Украине воцарился полный политический

хаос. Белые, красные, зелёные, монархисты, анархисты, многочисленные банды,

Гетман Скоропадский – Шурочка не могла и не хотела этого понимать и

принимать. Владимир жгуче ненавидел большевиков и становился ярым

националистом. Потом всю жизнь ратовал и проповедовал самостоятельность

Украины от России. Шурочка не разделяла его взглядов, но никогда не

вмешивалась в его политическую деятельность.

В 1919 году стало ясно, что Исход Белого движения

предрешён. Зверству и грабежам большевиков не было предела. Не щадили

никого. Первой жертвой в их семье пал младший брат Владимира - Андрей. Его

расстреляли недалеко от имения в лесу. Лидия Александровна обезумела от

горя, она слегла, сердце не выдерживало такой муки. Владимир убеждал ее, как

можно быстрее покинуть имение, пытаться перейти границу. Лидия Александровна

отвечала отказом. Но одной жертвы этой семьи большевикам оказалось мало. При

очередном налете большевики, ворвавшись в имение с обыском, взяли в

заложники Лидию Александровну, так как не нашли ее сыновей Антония и

Владимира. Владимир и Антоний бежали в Гомель, ближе к западной границе, в

надежде ее перейти. Шурочка скрывалась у знакомых в Чернигове, почти не

выходя из дома. Время как будто бы остановилось, ждать было нечего, она

понимала, что надо ехать к мужу. Но как? Ее могли в любую минуту арестовать,

как сообщницу. Она решила пробираться в Гомель пешком по ночам. Но покинуть

Пересаж, не попрощавшись с домом, бросить все самое для нее ценное: письма

отца, фотографии, семейные реликвии, она не могла. Ее состояние было близкое

к помешательству, но все же Шурочка нашла в себе силы войти в дом, не

зажигая огня, наощупь открыла письменный стол, взяла, что лежало в его

верхних ящиках, письма отца, фотографии, несколько семейных реликвий. Она

торопилась, уже светало, каждую минуту можно было ждать палачей.

|

Шурочка на минуту

задержалась перед Ликом Божьей Матери, перекрестилась, посмотрела на

Божницу, взяла икону, стоявшую справа, особо почитаемую в семье. Это была

венчальная икона родителей Владимира, она взяла ее, завернув в тряпицу,

сунула ее за пояс и закрыла за собой дверь, шагнув в пропасть неизвестности.

Они бежала, бежала без оглядки от имения, где все было поругано и

растоптано, стараясь не вспоминать ни о чем. Наконец-то она добралась до

Гомеля, нашла мужа, но покоя не было и здесь. Гомель кишел от большевиков,

на улицах арестовывали всех подряд, можно было ожидать стука в дверь в любую

минуту. И снова побег, туда на запад, к спасительной границе. Ни слов, ни

слез не было, сердце окаменело. Ночевали в стогах сена, в канавах и рвах,

шли ночами, днем прятались и обходили селения стороной. Однажды, прячась в

чаще леса, Шурочка вдруг услышала пение птиц, услышала впервые, как бы

пробудившись от кошмарного и мучительного сна. Она подняла голову и увидела

на ветке клена двух птиц. Они пели, пели до самозабвения, и живые трели,

полные любви и радости вызвали на лице у измученной Шурочки улыбку. Она

неосторожно задела ветку, и птицы, вспорхнув крыльями, улетели. Три

изумрудно-золотистых пера, неведомых ей птиц, тихо и плавно кружась в

воздухе, легли к ее ногам. Она не могла оторвать от них взгляда, они слепили

ее, как будто перо Жар-птицы. Она подняла их и вдруг отчетливо осознала, что

сладкоголосое пение птиц, это песнь о России, канувшей в пропасть, в которую

никогда не будет возврата. Шурочка подняла эти перья, бережно завернув их в

платок, и всю свою жизнь берегла их, как святыню. Они стали для нее, больше

чем символом, они стали частью ее Отечества, которое она уносила с собой в

тот горький август 1919 г. Две недели обессилевшая, уставшая, голодная и

полуживая добиралась Шурочка с мужем до Варшавы, где когда-то служила в

Варшавском Александро-Мариинском институте её бабушка Анжелика Ивановна.

Варшава в то время представляла собой неутешительное

зрелище и была похоже на громадный вокзал, где тысячи и тысячи русских

эмигрантов ждали поезда. Одного на всех. В Россию. А он всё задерживался и

задерживался, да так и пропал где-то на мировых перекрёстках истории…

Варшава, как и все города Европы, были наводнены экс –министрами,

-генералами, -баронами, -графами. На улицах, в магазинах, в редакциях, в

ресторанах, уличных кафе была слышна русская речь. Для русской эмиграции той

первой волны настоящего не существовало, а их будущее было связано только с

Россией. Все ещё надеялись на возвращение домой, поэтому им не нужно было

покупать квартиры, мебель, обустраивать быт. Довольствовались меблированными

комнатами, в крайнем случае, дешёвыми гостиницами. Хотя эмигрантская среда

была по своему социальному составу очень пёстрой, все старались жить прежней

«культурной жизнью», что и в России. Поэтому неудивительно, что в первые

годы эмиграции в странах Европы было громадное количество русских

издательств, выпускающих русскую литературу. Она была необыкновенно

востребована в первые годы эмиграции.

Оказавшись в Варшаве, Владимир с головой окунулся в политическую

деятельность и стал членом правления Общества помощи русским беженцам.

Главной задачей Общества было обустройство эмигрантов, обеспечение их

работой, сохранение традиций, культуры и языка. Общество имело много

подразделений, в том числе художественные мастерские, где дети русских

эмигрантов обучались традиционным русским художественным промыслам. Шурочка

стала на общественных началах читать им лекции по истории русской культуры.

Помня свои литературные успехи, когда она печаталась во многих петербургских

изданиях, пыталась параллельно с чтением лекций заниматься поэзией, но при

всей востребованности русской литературы и поэзии, пробиться в варшавские

издания было непросто. Мощная волна цвета русской литературы захлестнула

Европу: И.Бунин, А.Куприн, Д.Мережковский, З.Гиппиус, Н.Тэффи, К.Бальмонт,

И.Шмелёв, С.Чёрный, В.Набоков - этот список был бесконечен... Попытки

Шурочки напечатать свои стихи всё же увенчались успехом. Её стихи появлялись

во многих варшавских изданиях, в том числе в газете «Свобода», в «Вестнике

эмигранта», в «Варшавском голосе» и в «Варшавском православном календаре».

Шурочке особенно было близко последнее издательство. Она часто посещала

автокефальную русскую православную церковь, при которой существовало

издательство «Варшавского православного календаря», возглавляемое госпожой

Е.М.Левшиной. Она-то и предоставила Шурочке страницы своего журнала. В 1920

году в «Варшавском православном календаре» было опубликовано её

стихотворение «Сад смерти». Для Шурочки в тот период чувство потерянного

дома и России было настолько велико, что переполняло всё её существо.

Вдохновение, нахлынуло на неё, как усть-наровский прибой. Но оно имело

горький вкус полыни, ибо тема всех её произведений была одна: оставленный

дом на далёкой Нарове, матушка, могила отца, трагическая смерть братьев и

матери мужа, Россия. Иногда целыми днями её неотступно преследовали строки

романса:«Снился мне сад в подвенечном уборе». Каждую ночь ей снился

«Уголок», дом с распахнутыми окнами и занавесками, колеблющимися от ветра,

веранда, морские дали, здание кургауза, сад, где она бродила по дорожкам.

Она помнила каждый куст, и каждый цветок, помнила пьянящие и звенящие

тысячами серебряных колокольцев, любовные песни соловьёв по весне, мерцающий

свет свечей Владимирского собора, помнила скрип чистого белого песка под

ногами усть-наровского пляжа… Этот жгучий хмель воспоминаний не давал ей

покоя. Разумом она понимала, что нельзя жить только прошлым, нужно пытаться

врасти в новую жизнь, закрепиться на земле, давшей им приют, но минувшее не

выпускало её из своего терпкого и мучительного плена.

Однажды ей приснился страшный сон. Будто она, выйдя ранним утром к себе в

сад, вместо его пышного убранства, сосен-пиний, взбегающих по холму, увидела

лишь пепельно-серые тени кустов и цветы, превратившиеся в ещё, не

рассыпавшийся тлен, а чудом сохранившиеся живые ветви деревьев, похожие на

человеческие руки, тянулись к ней. Они умоляли о спасении, но она

чувствовала, что сама погибает от холодного мертвящего серого пепла. Она

пыталась кричать, но её голос глох в ужасающей пепельной толще. Её разбудил

муж, она долго не могла придти в себя, но кошмар сна преследовал её. Она

встала, подошла к столу, взяла лист белой бумаги и образ её сада,

зарастающего травой забвения, вырвался из-под пера:

Есть далеко за мира гранью

Безмолвный сад,

Где тихо слушает молчанье

Где звуки спят

В густой траве недремным оком

Взрасли цветы,

Но не разбудят ненароком

Они мечты:

Давно забылись упоенья

Минувших лет-

У жизни бурного теченья

Здесь власти нет…

Сквозь дымку лёгкую печали

И тишины

Душе чужды земныя дали

Земные сны.

Над нею руки простирает

Угрюмый тисс

И листья с шелестом роняет

Как слёзы вниз.

Он говорит душе усталой:

«Покой зови!

Забудь тот вечер бледно-алый

Слова любви…

И не стремятся сновиденья

К земле назад

Здесь холод властного забвенья.

Здесь Смерти сад.

Этим стихотворением

Шурочка прощалась со своим садом, как простилась со своим именем, там, на

перроне Витебского вокзала.

С этого времени, ночные кошмары, и образ сада Смерти перестал преследовать

её, сад остался навсегда в памяти Шурочки только светлым и дорогим

воспоминанием.

Разгром Белого движения, конец Гражданской войны, захлестнувшая мир волна

русских эмигрантов уже не оставляла никакой надежды на возвращение в Россию.

В Варшаве Шурочка с Владимиром задержались ненадолго. В 1922 году, они

переехали в Берлин. Политическая деятельность мужа, его непримиримость к

власти большевиков гнала их из страны в страну, обрекая на скитальчество и

неустроенность. Но Шурочка переносила все эти переезды с удивительным

спокойствием и даже равнодушием. Для неё, как и для многих русских

эмигрантов, существовал только один дом – в России, но возврата в него не

было, поэтому в какой стране им предназначалось жить, ей было всё равно.

Cудьба русского эмигранта была тяжким испытанием и не все его выдерживали.

Миллионы людей прекрасно образованных, умных, талантливых поэтов и

писателей, профессуры, кадровых военных, интеллигенции так и не могли

приспособиться и принять расчётливости и холодного равнодушия благополучной

Европы. Сколько их было, кто спивался, сходил с ума, нищенствовал, кончал

жизнь самоубийством – неизвестно. Судьба многих посетителей «Уголка» и

«Пятниц» была горькой. Шурочка знала, как бедствовал К.Бальмонт, какой

тоской по России были больны А.Куприн и И.Бунин, ироничная Н.Тэффи и

язвительная З.Гиппиус. Выживали только сильные или те, кто хотел выжить.

Шурочка, несмотря на свою внешнюю хрупкость, была сильной и хотела жить. И

хотя жизнь в Берлине поначалу ей показалась сплошным кошмаром, она смогла

преодолеть неприятие этого города и довольствоваться тем, что предлагала ей

судьба.

|

Александра Константиновна в Берлине, 1923 |

|

Берлин встретил

их осенней промозглой сыростью и пронизывающим ветром. В первое время они

остановились в меблированных комнатах. Комнаты были мрачными и неуютными. Их

владельцы, наживаясь на горе тысяч людей, даже не пытались сделать хоть

какое-то подобие уюта и экономили на всём. Серые, выгоревшие от времени

обои, тусклый свет грязных светильников, протёртые до дыр ковры,

разваливавшаяся мебель, тонкие перегородки, из-за которых по ночам слышались

пьяные патриотические речи, рыдания и истерические крики могли, кого угодно

повергнуть в уныние. Но Шурочка держалась стоически. Они с мужем старались

возвращаться в комнаты только на ночь. Владимир опять занимался устройством

русских беженцев, а Шурочка пыталась установить новые литературные связи. В

Берлине сделать это было гораздо сложнее, чем в Варшаве, но ей

посчастливилось. Здесь она встретила многих знакомых, как по Петербургу, так

и по «Уголку». Какие «странные сближенья» происходили подчас в эмиграции!

Как оказалась мала Европа для русских эмигрантов! Однажды случайно Шурочка

на улице встретила Сергея Маковского, сына известного петербургского

художника Константина Маковского, приехавшего ненадолго в Берлин из Праги по

издательским делам. Он был давним приятелем Фёдора Случевского, кузена

Шурочки. Сергей Маковский, несмотря на разницу лет, бывал в их доме на

Фонтанке. Встречались они также в доме Фёдора Случевского, куда отец часто

захаживал в гости. Сергей Константинович очень ценил отца, как человека и

как поэта. Он один из немногих, кто смог почувствовать всю глубину

философских размышлений, обширность и энциклопедичность знаний, скромность и